天災など思わぬトラブルも続き、撮影中断、

完成までに制作費が青天井。

こんなとき、矢面に立てる監督は偉い。

前作の成功を総て賭けての、

否、映画人生オール・インの大勝負。

家屋敷を抵当に資金を調達し、

ぐだぐだな進行管理を物ともせず、収益も名声も掴む。

Wikiによると、

最初の予算は1200万ドル(当時の日本円で約35億円)だったが、

実際に掛かったのは3100万ドル(約90億円)だった。

そのうち、1600万ドル(約46億円)は、

ユナイテッド・アーティスツ社が全米配給権と引きかえに出資したが、

残りはこの映画を自分の思いのままに作りたかったコッポラが自分で出した。

資金の一部は、日本の配給元でもある日本ヘラルドから支援されたともいわれる。

公開後全世界で大ヒットを記録し、

巨額の制作費を無事回収することが出来た。

1979年度のカンヌ国際映画祭で最高賞であるパルム・ドールを獲得。

アカデミー賞では作品賞を含む8部門でノミネートされ、

そのうち撮影賞と音響賞を受賞した。

それ以外にもゴールデングローブ賞の監督賞と助演男優賞、

全米映画批評家協会賞の助演男優賞、

英国アカデミー賞の監督賞と助演男優賞などを受賞している。

そんな絵に描いたようなサクセスストーリーで、スカっとしたい。

とりあえず、

自前のワイナリーを売却し、資金捻出したのに、

二匹目は居なかったことは、

今は忘れたい。

日本では、監督がSNS炎上で、PRに勤しむのに爆死。

(資金元が他に有り、製作と経済的リスクは別なのか?)

と噂を聞いて、3時間超の本作を観たくなった。

外出のついで、此処しかないタイミングで早稲田松竹へ。

大作は、後部で出口寄りの席に座る。

ちょっとウトウトしましたが、長尺を感じず。

世間の評に反して、前半の方がやや退屈でした。

後半は、カルトの成立の物語と観て、興味深い。

楽しみましたよ。

構成に不満は無いですよ。

典型的な序破急の三幕もの、あるいは、

駐屯地と道行きのくだりを一幕と扱えば、起承転結。

単純な理解で鑑賞しました。

主人公は、失踪した男を探しに行く、

見知らぬ土地で、流れ者が教祖に成っていた。

普通。特に珍しい話じゃない。

逆に本作観て、

カルト教団にもポル・ポト↓にも、誰も言及しない。

皆だんまり。世間の評も、解説を名乗る人も、

さすがに、不自然過ぎねえか?

本作の内容より、よっぽど難解で不気味です。

映像に関しても、

どうしてもノイズが入ってしまう。

監督の背景理解の粗さが、映像にも表れて雑かなぁ。

物量とは無関係に、ディテールが粗い。

リアリティを感じさせないくれない。

ときどき、

作り物と距離を置いて観てしまって、礼賛とは行かない。

凄いんですけどね。気になって、

スペクタクルには乗れませんでした。凄いんですけどね。

ラストは、確かに若干は不満です。

生首が無いと画に成らない。

造形してもチャチなだけかなぁ。

でも、そもそも、

”ホラー”というより、コメディなんだし。

ナイフだけでは、様に成らない。

え、最後は、ドアーズ流さないのかよ。

監督は、インドシナ方面に、理解は無いのでしょう。

原作のコンゴから、

第2次インドシナ戦争に舞台を移し、

自らのインスピレーションを映像化した。

うーん、カルトな部族の曲がアジアっぽくない。

(カンボジアもヨナ抜き音階らしい)

どこの部族か分からないようボカさないで、

クメール・ルージュ↓に寄せて呉れたら、

もっと勝手に満足してたでしょうね。

フィクションより、圧倒的に”心の闇”だし。

何を今更な、

キリスト教の文明人の方が野蛮とか、コロンブスの時代に言えよ。

まあ、

コッポラの自主映画だと思えば、文句言う筋合いは無い。

いやー、とは言え、

プロデューサが無能というか、マネジメントが不在。に見える。

太平洋戦争前と、

ベトナム戦争の後、

時代の大作「風と共に去りぬ」と比べてしまいます。

本作は組織の腐敗を匂わせます。

それごと、

評価するかどうか微妙。私は作品には肯定的ですが、、

マネジメントとしてはダメでしょう。

アジア蔑視は、どうしても気になってしまいました。

それでも、

当時の空気を能く表現していると、このままで観たい。

ま、

カリフォルニアの人にとっては、

アジア蔑視は差別じゃないかもしれないので、

(かつて、原住民は人間じゃないと定義した如し)

南部の黒人奴隷を描いてのような、ポリコレ批判は受けないでしょうけれど。

そんなこんなで、

世間のように、大絶賛とは行きませんでしたが、

概ね満足。スクリーンで観ておけて幸運。

成功確率の低い賭けに勝てて良かった。生涯現役。

70’アメリカを描いた一大叙事詩と観ました。

項目増えてしまいましたが、物語を分割して語ります。

1.予習

1.1.世間の評など

1.2.ドアーズとサイケデリック入門

1.3.鑑賞後の答え合わせ

2.起承転結それぞれに分けて

2.1.戦争アクションとプレゼン

2.1.1.掴みの戦争アクションが粗い

2.1.2.「風と共に去りぬ」と比較してしまう

2.1.3.ありふれた物語+石原莞爾

2.2.プレイメイト慰問と道行き

2.2.1.稲村亜美の始球式

2.2.2.能天気から、疲労、恐怖、罪悪感から現実逃避

2.3.フランス人とベトナム戦争の総括

2.3.1.ディエンビエンフーとフランス撤退

2.3.2.フランスが伝えた社会主義と共産主義

2.4.カルトの誕生

有名な作品でもあり、気にせずネタバレしてしまいます。

極力あらすじの説明はしません。(スジは簡単な構造ですし)

1.予習

みっちりはヤリませんでした。

1.1.世間の評など

何故名作なのか?

それは、予め知っておきたかった。

商業的な解説は、答えてはくれませんでした。

主に世間の評で分かったのは、

戦争アクションにヒャッハー派、

戦争の狂気を表現したという真面目派、

映像は凄い派。

ぐらいですかね。

ヒャッハー派はそりゃ、

前半100点、後半0点という評になりますわな。

で、

映画史に残る傑作だという、なるほどの説明は見つかりません。

専門家もWikipedia以上の解説してくれません。

1.2.ドアーズとサイケデリック入門

これ↓しか、知らない。そして長いよ。

改めて聴くと、随分トリッキーで難しい。

風変わりなだけじゃなく、実力派ですよね。

専門家に解説願った↓。(音楽は映画と違い、ちゃんと答えてくれる)

普通に曲が良い。

ディスコグラフィーは分かった、

ジム・モリソンというヤバいミュージシャンも知った。

監督とUCLAで同級生なのか。

それから、

みの先生に、サイケのレクチャー↓を受けた。

ラブ&ピースの果てを知る。

そりゃ、オウムもLSD使うよな。

ざっくり以下の様、理解しました。

ベトナム反戦→カウンターカルチャー→ヒッピー、ドラッグ

→米軍ベトナム撤退→カウンターの衰退→カルトへ進化

→カルト教団の事件→カウンターの終焉→パンクへ流入

なるほど、カルトは不滅。

一つの組織が滅んでも、分派しても、また誕生。

1.3.鑑賞後の答え合わせ

脚本は、

ベトナムで完結できる内容なのに、

わざわざカンボジアを登場させている。

現実世界では、

その後のカンボジアは、クメール・ルージュ↓が支配。

>

>

カンボジア内戦時、プノンペン市内をパトロールするポル・ポト派の少年兵(1975年4月17日)

本作、

ドアーズが最初に流れて、

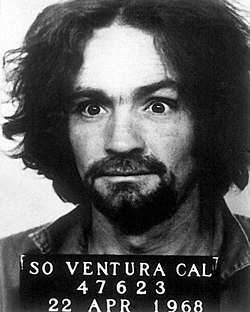

チャールズ・マンソンの写真↓が映り、

LSD漬けの登場人物ばかり。(アル中も)

挙げ句、

マーロン・ブランドは教祖。

個人崇拝のカルトな社会が描かれる。

これで、連想しないのは無理っす。

戦争の後、

愛と平和を唄う、平等で宗教も無い社会が生まれることを、

ポル・ポトの理想は、LSDキメたラブ&ピース果ての社会に酷似。

統制されてるのか、洗脳されてるのか、

”join us”って勧誘されてないか?

それでも誰も、何も言及しない。

都合の悪いことは、”知らなかった”で済ます。

私は、ちょっと怖かった。世間の評が。

現代の黙示録って、そういうことか。

作品より、その感想の方が不気味。

2.起承転結それぞれに分けて

ストーリーを以下に分類。

起:ボートで出発するまで

承:プレイメイト経由、フランス農園まで

転:フランス農園での一夜

結:カルト教団での出来事

切れ目はハッキリ。

それぞれ、テーマもトーンも変わりますね。

ただし、

起承転結としてチャント成立してる。と観ました。

そのおかげで、長さが負担には成らなかったな。

この起承転結は、実は凄いと、思って居ります。

70’という時代を描いた一大叙事詩だと、勝手にホメます。

勢い良く盛大に、堕落しながら始まり、

約束された大失敗の果て、陰鬱に終わる。

同級生のジム・モリソンを、もっと流してくれていいのに。

2.1.戦争アクションとプレゼン

ヒャッハー派に、”転”の部不要説多いですが、

なら、

そもそも”起”だけで充分。

前半100点とか、作品の評価にしないで、

”ヒャッハー派なので、戦争アクションとしてしか楽しみません”

と自己のスタンスを宣言するのが、高潔な態度。

私は、そのスタンスは尊重します。

他の作品では、

フィリピン軍のヘリを、あんな風に飛ばせませんから。

本作から、ベトナム戦争を題材にした派生は数多。

よりアクションとスペクタクルを楽しめるよう特化。

永野曰く、

「ランボー」でドアーズが掛かるのは象徴的。

そこまでを前提として、”起”について。3点。

2.1.1.掴みの戦争アクションが粗い

不満なこと。

映像としては、凄いけど、ディテールが甘くないか?

リアリティに乏しく、ノイズになって没入出来ません。

令和の眼では、

荒唐無稽なスペクタクルなら、CGでいい、アニメでいい。

リアルはリアルを観せて欲しい。

なにより、

ヒトラーとワグナーに言及する人は居ても、戦術的ムリは黙殺されてきました。

音楽は通信妨害、低空飛行は的、編隊は連鎖墜落。

本作では、恐怖は描けない。

まあ、現実はもっと悲惨だったらしいですけどね。

ヘリのユーティリティという狂気。

ヘリはドローンじゃない。オスプレイほど速く飛べない。

地理的なことも、私にはノイズでした。

ゲリラが拠点とする森の中に、

編隊組んで上陸作戦展開するような地形が有るのでしょうか。

ナパーム弾は分かったから、枯葉剤の話をしようよ。

カンボジア国境沿いの河を遡上することから、

メコンデルタ支流。クチトンネル↓で有名なタイニン省あたりか、

トンネル掘ってるゲリラは、何処に潜んでいるか分からない。

そんな鬱蒼たる森の中に、

見通しの良い、編隊の着陸する、お誂え向きの平原なんて、

在るんですか?

史実は知りませんが、

私はベトナムのリアリティを感じません。

鑑賞中、

地理が全く把握出来ませんでした。

ヘリの優位性は垂直離発着とホバリング。

本作には、その必然性が見いだせません。

百歩譲って、

爆撃機で殲滅の後、空挺団なら、まだ分かりますけど。

それでも、

ゲリラは地下に逃げませんか?

かろうじて、

民間人かゲリラか区別がつかない、

善意が命取りになる。

だから無差別に虐殺してしまう。

そんな描写も有りましたが、

この先もずっと、

米兵が精神を病むほどに感じる恐怖、そのリアリティが弱い。

”ホラー”とか抜かしても説得力が無い。

当時のアメリカ人映画監督に、

ベトナム戦争のリアルを描けというのは、無茶な要求。

そうは言っても、令和の眼で観てしまう私には、

ヒャッハーは無理。

2.1.2.「風と共に去りぬ」と比較してしまう

アメリカの勝利と敗北を、比較的に観てしまいました。

物量と核兵器で勝利する太平洋戦争直前に、公開された大河ロマンと、

圧倒的な戦力差も敗北したベトナムの直後に、同時代を描いた叙事詩。

前者は、セルズニックPが制作もマネジメントし、グリップ。

圧倒的な物量。

Wikiで確認すると、3人監督を交代させた。

キューカーがセルズニックの脚本に従うことも、

もっとペースを上げてテーマに重きを置くようにという要請も蹴ったことで、

セルズニックは2月13日にキューカーを監督から外した。

フレミング監督とヴィヴィアン・リーは彼女の役柄で常に争っていた。

-中略-

何週間も肉体と精神両面の疲れと戦ってきたフレミングはとうとう耐えられなくなり、セットから出て行ってしまった。

フレミングが戻ってきたのは5月17日。

サム・ウッドはそのまま残り、第2班を監督することになった。

撮影現場は今や6班体制になっていた。

そしてついに主要部分の撮影は6月27日に125日間で終了した。

今なら200日かかっても撮れないだろうと言われている。

ただし、打ち上げパーティーの後すぐに撮り直しが開始されている。

撮影も編集も必死だった。

セルズニックとハル・カーンは1日23時間も編集を行い、

時にはぶっ続けで50時間も働いていた。

9月9日にはようやく試写に出せる程度のものが完成した。

その後も少しずつフィルムを削る作業や撮り直しや追加撮影が行われ、

10月13日にはオープニングシーンの最後の撮り直しもあった。

1939年12月11日の完成まで、撮影したフィルムは50万フィート、

そのうち上映時間にして29時間半になる16万フィートがプリントされた。

最終2万フィート、222分の長さまで切り詰められた。

公開から暫く、ミッドウェーでは、

指揮官更迭の末、27人飛び越えミニッツ司令官が就任。

ロシュフォード少佐を信じ、暗号解読に成功。

日本海軍は、山口多聞ではなく、南雲忠一に指揮を執らせた。

本作とは、

物量を扱う組織マネジメントの差は大きかった。と想像。

アメリカも必死で、余裕ぶっこいてる訳じゃない。

真珠湾攻撃という日本と戦うべき大義も有った。

本作は、

組織は既に腐敗し、士気は低い。

主人公のウイスキーの飲み方から、ジム・モリソンの投影と想像。

帰属する組織には大いに不満を抱える。

何の為に戦い、

何を勝利とするのかも分からない。

多分、コッポラって、

クリエータとしては有能でも、

マネジャーとしては無能じゃないかな。(少なくとも、当時は)

作品と撮影現場は一緒で、

きっと、

撮影現場でも、ドラッグは蔓延し、規律は無い。

俳優陣とトラブルを重ね、撮影が伸びる。

一番肝心な、人を見る目が無い。

過酷な撮影、無茶な要求に耐えてくれることが第一。

あの演技とルックだったら、

他の役者でいい。そんなに時間も要らない。

困難ならさっさと代えればいい。

2.1.3.ありふれた物語+石原莞爾

司馬遼太郎が言うように、

関東軍は既にダメな官僚組織、

腐敗が進行している。

ならば、

上層部の無能を見抜き、勝手に事を運ぶ石原莞爾が、

洋の東西を問わず、居ても不思議はない。

その説得力は強い。

こんなヤケクソで、マヌケな軍隊じゃ勝てない。

撮影スタッフは、

遅延が傘なる中、どう士気を保ったのだろう。

クスリで現実逃避したのかもしれない。

組織から逸脱し、失踪した男を追う。

わざわざ原作を指定する必要が無いほど、ありふれた物語。

その定番を骨子として、戦争アクションで掴み。

本作は、そこから、

作品と映画制作そのもので、多重に70’アメリカの頽廃を描く。

プレゼンと、ここからの展開匂わせ。最初にとりあえず客を満足させる。

2.2.プレイメイト慰問と道行き

”起”で、掴みは成功としましょう。(個人的に気になる点有っても)

世間の評と自分との違いは認識。

張り切って、”承”を観ます。

ボートの一団は遡上を開始します。

駐屯地に立ち寄って、プレイメイト慰問に出会ったり、

遡上中、ゲリラの襲撃を受けたり、

”起”を受けて、

傲慢で野蛮、それよりも、能天気で無防備な一団。と分かる。

そこから、

生き残っても、疲労と恐怖と罪悪感が募る。

こんな処で、何で戦っているのだろう?

クスリで現実逃避する者も、そりゃ出ます。

説得力の積み重ねとしては、弱い気もしますが、

”承”で、

ヒャッハーな作品ではないことを匂わせます。

かといって、

スペクタクルな映像は、まだまだヤル気と伝わります。

2.2.1.稲村亜美の始球式

現実↓の方が後なんですね。

「ルパン三世」などアニメなら、ヘリで脱出はよく見かけます。

実写でアレを撮るのか。

そして、行き場の無い性欲を描いて、つきづきしい。

ヘリしか脱出の手段は無い。

資本主義と欲望を描きつつ、

箸休め的に緊張を解き、客を飽きさせない。

物語上も、有効な中継地の補給でした。

2.2.2.能天気から、疲労、恐怖、罪悪感から現実逃避

本作、

ゲリラの戦術について理解が浅い。情報が足りて無いかもしれない。

団員もっと段階的に数、死んでいい。

段々と削られ、精神を病む。クスリに現実逃避。

恐怖から狂気に至る説得力がちょっとなぁ。

それを描けなければ、”起”のヒャッハー止まり。

頑張れ。

最初の無防備な能天気は、素晴らしい前フリなんだけど、、

”緑の地獄”で、疲弊するでしょ。

水上で、もっと、

ゲリラにヤラれたり、間違って民間人ヤッたり。

生き延びても、罪悪感は募る。

上陸して、

蚊、野犬だけでなく、蜂とか蛇とか、

罠とか、

伝染病とか、傷口が化膿とか、

私だって、

犬に噛まれたら、何回もワクチン打った。(旅行保険で)

狂犬病は100%だけど。破傷風だって嫌だ。

本作は、精神を病むような恐怖のリアリティに乏しい。

2.3.フランス人とベトナム戦争の総括

刺されたくないから、蚊帳を吊るんだよ。馬鹿じゃねえの。

エロい雰囲気にハマれませんでした。台無し。

まあ、その手の不満は一旦置いて、

ヒャッハー派から特に不評な、”転”の部。

幻想的なフランス農園のくだり。

ここで、場面が転換するのですが、

アメリカ人監督による、ベトナム戦争の総括が入ります。

ま、正論ですよ。

エロは客へのサービスですね。

幻想という設定だといいですね。

クメール・ルージュがヤって来るのに。

2.3.1.ディエンビエンフーとフランス撤退

同名の漫画も有りました。

ディエンビエンフーの戦い Wikiより。

1954年3月から5月にかけてフランス領インドシナ北西部の

ディエンビエンフー(ベトナム語: Điện Biên Phủ, 漢字:奠邊府)で起こった、

第一次インドシナ戦争中最大の戦闘。

フランスからの独立とベトナム民主共和国建国を宣言していたベトミンの軍隊(ベトナム人民軍)が、

フランス外人部隊などフランス軍を破り、

インドシナからの撤退に追い込んだ。

両軍合わせて約1万人の戦死者を出した。

2万人強のフランス軍部隊のうち、

少なくとも2,200人が戦死し、1万人以上が捕虜となった。

10万人以上とみられる人民軍のうち、8,000人が戦死し、1万5,000人が負傷した。

この一戦はジュネーヴ和平会談の行方に大きく影響を与え、

7月21日のジュネーヴ協定締結とインドシナ半島からのフランスの全面撤退へとつながった。代わってアメリカ合衆国がベトナムへの介入を本格化させ、

ジュネーヴ協定では北緯17度線以南を、

アメリカの支援を受けるベトナム国(のちのベトナム共和国)が統治することになった。

この南北分断がベトナム戦争に発展し、

サイゴン陥落(1975年)を経てベトナムが統一されるには更に20年以上を要した。

この地で、アメリカが命を張るほどの大義は無い。

フランスと同じ轍を踏んだだけ。犠牲はもっと大きい。

ヒャッハー派にとっては、どうでもいい事でも、

コッポラ監督の総括は、重要だと観てました。

一方、

戦争の狂気を訴える真面目派でも、解説を名乗る人でも、

ディエンビエンフーの地名も、

インドシナ戦争の歴史的経緯にも、

触れません。

このパートは、ホントに評価されて無いんですね。

確かに無くても、物語は成立します。

それなら、プレイメイトも削って、90分くらいが正解ですかね。

私は、それじゃ味気ない。

映画史に残る作品にも成ってないと思います。

2.3.2.フランスが伝えた社会主義と共産主義

ホー・チ・ミン↓もポルポトも、フランスで、共産主義と出会います。

Wikiより。

これに感銘を受けたホーは同年12月、フランス共産党の結成に参加した。

1923年にソビエト連邦に渡り、コミンテルン第5回大会でアジア担当の常任委員に選出された。

こうしてホーは共産主義者となった。

しかし、ホーにとっての主要な課題は共産社会の実現よりも、

民族自決すなわちベトナムの独立であった。

どう、言い逃れようと、

レーニンの革命思想はフランス経由で、

インドシナ半島に伝来しました。

穏健な社会主義とか、寝言抜かすなよ。

コッポラ監督の主張は正論です。

ここでベトナムとカンボジアが、河を挟んで別れる。

指導者が独立を最優先したのか、

共産社会の実現を夢見たのか、

農園は、カンボジア側ですよね。

自警団の姿が絶妙で、クメール・ルージュを想起してしまいました。

アメリカ人にとって、また日本の観客にとって、

撤退した後のカンボジアの惨劇は、無関心でしょうけれど、

ロシア発の赤化がインドシナ半島に及んだのは訳が有り、

次のフィリピンは、西側にとって譲れない生命線でしょう。今も。

本作の撮影中も、マルコス政権は共産ゲリラと戦っていた。

監督が編集で残したこと、私は支持します。

第2次インドシナ戦争が舞台なんだから、せっかくだから。

撮った人の歴史観も聞いておきたい。

2.4.カルトの誕生

目的地に到着して、遂にラスボスと対峙。

物足りないのは、私も同じです。

ヒャッハーなバトルも、

”戦争の狂気”と一括りにした説明も、

望まないけれど、

教祖はサティアンで、大人しく逮捕されて構わない。

歴史を踏まえた、終わり方でいい。

LSDキメていたヒッピー文化は、カルトで終焉し、

これからポル・ポトの支配が始まり、やがて武力で制圧される。

どこぞの記者は最初礼賛してて、途中で逃げ出す。

ですが、

何処の民族か分からない民衆の姿には、萎えました。

コッポラって雑だなあ。

70’の理想とした社会って、そうじゃない。

想像してよ。

教祖一人を頂点とする、原始共産社会を。

牛の生贄じゃ、創造性に乏しい。

人を愛する平和な世界を想像してよ。

”愛はコカインに似ている”

誰かに恋い焦がれるのと同じ愛着が、

ウォッカの瓶、ヘロインの注射器、またはカジノで過ごす時間に向かうことがある。

この場合のウォッカやヘロインやカジノは代用品だ。

人に愛されることで苦労をしのぎやすくなるのと同じ形で、

心理的なつらさを癒やしてくれる。

だが、その短期的な喜びはすぐに持続的な苦痛に変わる。

そもそも愛するという能力があるからこそ、

人類は数千年も生き延びつづけてきた。

愛の力で子孫を生み育て、次世代へと遺伝子をつないでいく。

だが、何かを愛する心があるからこそ、人は依存症になりやすい。

現代の黙示録と名乗る割に、監督は時代に追いついていない。

そんな”結”だと観ていました。

この後、

コッポラは大コケも経験。プロデュースが本業。

ときどきの監督業では、小さなお話の方が得意という印象。

技量は当然高いが、

クリエータとしては、時代感覚がズレたかな。

今後を予見させるエンディングだと、感想を持ちました。

ドアーズ流してくれよと、エンドロール眺めてました。

高学歴の人の方がカルトにハマり易く、

早稲田では勧誘が絶えないと聞いたことがある。

この曲は、父親のことを歌った実話らしい。

片や、

純度の高い共産主義は、家族の解体も標榜している。

2025.10.01 23:30現在

20MAを割り込みましたが、

ここで反発しそうでもあり。

そろそろ、下落しても不思議は無いけれど、

20MAの向きが変わるまでは、まだ高値横ばいと見てます。

もう買いたくないので、待ちます。