予告編↓を観たときから、これは行こうと思っていた。

最近、テアトル系で、

「私たちが光と想うすべて」「マルティネス」と本作、

キラリと光る異国の小規模な作品を、続けて鑑賞している。

どうやら、

女性の新人監督を積極的に日本に紹介してる(配給は各々)。みたい。

買付は、インド、メキシコ、フランスとワールドワイド。

監督は、ムンバイ、グアダラハラ、ジュラと地元を撮る。

共通しているのは、

アート過ぎず、人情味有り、かと言ってベタな大味でもなく、

娯楽としても、ちゃんとそこそこ面白い。

監督主導で、誠実に作る。

手抜きの無い、神経が行き届いた映像。かつ、

キャスティングが秀逸。

監督の才能を感じさせる。次回作も期待してしまう。

日本の手弁当とは、一風違った味わいで、また楽しからずや。

やや前方左寄りの席を予約。92分なら。

土曜の昼間、5割弱くらい席は埋まる。

フランスのように口コミで広まると良いねぇ。

《 開演 》

ビターで爽やかな感情を、穏やかに味わう。

全部本物なだけにリアルで、厳しい現実も垣間見せる。

それはそれで、丁度いい満足。と思える人向き。

私は物語の続きを、もうちょっと観たかったかな。

本物で、丁寧な作りに満足しました。

牛の出産シーンまで本物。なのか、、

あんぐりとしてしまいました。

呑気に芝居してる場合じゃないと思われるが、、

兎に角、

酪農のハードな労働が忍ばれる。

村民から全員選んだという、ガタイの良い演者さん達が素晴らしい。

主人公も中肉中背のはずなのに、ヒョロガリに見える。

特にヒロインの抜擢が秀逸。

説得力強い、作り物では出来ない。肉体は労働の賜物。

ビスケを思い出してしまった。

二人のラブシーンは蚤の夫婦のよう。

おっぱいよりも、目を奪われる後ろ姿。

主人公の親友役は本物のレーサーで、地元で開催されるレースに参加。

こんな感じ↓で、タイムを競う通常のレースとは別もの。

山間の風景は当然美しく。

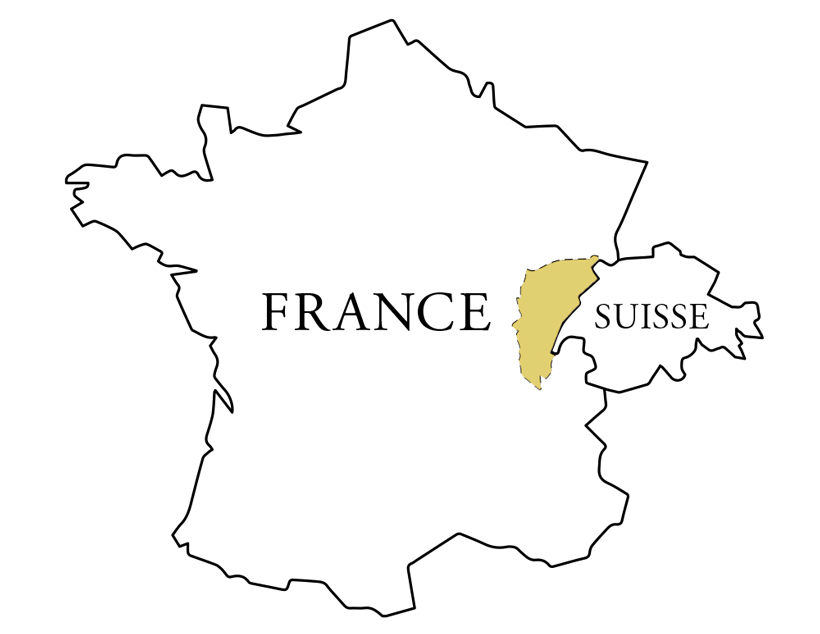

ジュラ地方は、水源豊富で拓けた平地も在り。

日本なら長野みたいなとこか。

いや寧ろ、

茨城を当てはめるのが相当かもしれない。

主人公達も敵対グループもヤンキーで悪ガキ。仲間思いだが。

同じフランス語でも、地方には訛りがあると聞く。

猪木はチーズより納豆って言ってたな。

(ネタバレします)

物語は、

そもそも父親は泥酔してるのに、運転さすなよ。代行呼べよ。

あーあ、やっぱり。。

という悲劇から始まる。母親は居ない。理由は明かされず。

ここまでのプレゼンはちょっとダルい、

まあ、これから、チーズ作りの工程を丁寧に説明する思えば、

スローペースにも納得。

主人公が働きに出て、

クビになる工場でオートメーションの製造を見せ、

それから、古来の製造法を徐々に学んでゆく過程が尊い。

チーズの製造工程は、本物ならではの風格。観客も順を追って習得。

(日本の御当地映画だと、ここまでキチンと映さないかも。

くだらない作り手のエゴが優先されたり、

丁寧な作りでも、「風のマジム」は職人でなく、経営者の物語だったし)

主人公は、

コンテチーズ↓のコンテストで金賞を獲ろうと、

昔ながらの銅鍋で、チーズの手作りを思い立つ。

父親の工房の備品は、概ね売っぱらってしまった後のこと。

仲間たちと、生乳など盗みを働きつつ奮闘するが、

応募には、AOPの厳しい認証が必要かつ、

チーズは製造で終わらず、

熟成を見極めて味が決まり、

漸く、評価されると知る事になる。

一悶着も有り、

予期せぬ不幸が重なったとは言え、主人公は恩を仇で返してしまう。

18とは言え、善意に甘えすぎじゃないの?

観客は感情移入が出来ないかもしれない。

定番の爽やかな成長物語にも出来るのに。。監督は拒否。

えも言い難いリアリティを醸す。

評価の星が伸び悩む理由でもあり。

しかし、

チーズは一日にして成らず。

絵空事過ぎる展開を嫌ったみたい。好みの分かれる処。

手作りチーズは、そんなこんな、なんとか完成する。

寛容な、仲間や恋人からは許して貰えそう。

良かったね。

不義理を働いた人たちに、詫びて筋通しなよ。

現実は依然として厳しい。好転したとも言い難い。

希望が持てるかどうかは、本人の心が決める。

めでたし、とも言えず。

主人公の後ろ姿を見送りつつ、物語は終わる。

え、ここで終わるのか。。

星が伸び悩む理由だな。

物語にカタルシスは無い。

風光明媚↓で豊かな自然を魅せつつ、

田舎暮らしの現実も描く。

ただ手弁当と言うだけじゃない。

ストーリーの中で、全部本物に、たっぷり見せ場を与える。

ベタなハッピーエンドを嫌う創作に、

オリジナルな作家性を感じる。

ケン・ローチのような主張が強い作風とは、違うと思うのだが。

ほど良きリアリスト。

今後も、地元の物語を続けるのかどうか。次回作にも期待してしまう。

余談だけど、

原題は直訳で”二十神”、オーマイガッ的な意味らしい。

これを”Holy cow”との英訳はセンス良く、

私なら”Bull shit”と名付けてしまうかもしれない。

牛飼いと言えば、うんこの香りだけど、

その場にするので、厩舎で集めて堆肥にする必要が無いのかな。

長野を連想すると言えば、山地酪農も行われている。

山地酪農とは

山地(やまち)酪農とは、

植物生態学者である猶原恭爾博士(1908-1987)が提唱した

酪農手法で、『山に牛を放牧する酪農』です。

山に自生している草を牛たちが食べ、排泄物が肥料となって土に還り、

再び草が生える。この循環の中で乳や肉を得る方法です。

本作でも、牛糞の描写は無かった。

充分な牧草地が必要なのは共通。

一言に「山で放牧する」といっても、

狭い面積では牛たちが食べた草が

再生するという循環は生まれません。

必要な広さは1ha(ヘクタール)あたり2頭までが目安。

1haは野球場のグラウンドの広さに相当するので、

広い面積が必要なことがわかると思います。

まあ、何と言っても、農業大国フランスが本場。

コンテチーズについては、予習しておいた。

ジュラ地方の牛乳で、24時間以内にチーズに加工。

規格を満たしたチーズのみがコンテを名乗れる。

牛は放牧され、牧草中心(飼料は補助的)。

豆腐の”にがり”に該当する子牛の胃袋で、タンパク質を凝固させる。

酪農、工房でチーズ生産、熟成後出荷、それぞれ分業。

チーズ大国フランスで最も親しまれている「コンテ」の魅力とは

コンテのふるさとジュラ山脈一帯は、

平地の多いフランスの中では珍しく起伏のある山並みが続き、

のどかな里山の趣があります。

かつてここは海でした。

それが造山運動によって隆起し、多彩な地層が地表に現れ、

ミルフルール(千の花々)の丘とも呼ばれる植生の豊かさが生まれました。

牛たちは、思う存分この自然の恵みを食べてお乳を出します。

コンテのアロマを語るとき、83種もの表現があるといわれるのは、

そのような背景によるものです。

原料から製法まで、

さまざまな条件をクリアしてはじめて「コンテ」を名乗れる。

牛1頭につき1.3ヘクタール以上の牧草地の確保も必須条件。

ジュラ山脈一帯に点在する2400軒の農場で生産される牛乳は、

140か所ある「フリュイティエール(チーズ工房)」に運ばれます。

このサイクルは年中無休。

一日も休みなく牛たちが出してくれるお乳を

24時間以内にチーズにするというのがコンテの決まりなのです。

乾燥させた子牛の胃袋をはじめとする数種類の酵素と

温度を巧みに調整して凝固させる。

フリュイティエールで成型されたチーズは熟成士の手に委ねられます。

この工程を専門に行う熟成庫は、ジュラ山脈一帯で15か所。

その一つ「フロマージュリー・ヴァーニュ」では、

16万個ものコンテが静かに時を重ねていました。

強すぎる主張は無く、

丁寧で本物の、ほどよい風味を愛でましょう。

筋肉は裏切らない。永遠にマイフレンド。

筋肉を信じるものは救われる。

筋トレはメンタルヘルスに悪影響を与える可能性が高い

「焦燥感」「不安感」「慢性疼痛」

「認知機能」「睡眠の質の低下」「自尊心の低下」

などについてポジティブに働くという多くの研究があるんです。

2025.10.12 現在

高市フィーバーが続くとは思わず。

利食いが入るのは当然とも思う。

20MAでの押し目なのか、

このまま割り込むのか分からないから、

様子見をもう少し続ける予定。

ちょっと、買われ過ぎだとは思うんだけどな。