連休中は相場も休みで、折角だから体力の必要な大作でもと、

公開20周年記念4Kリマスターに惹かれ文芸坐へ。

↑これ観ちゃうと確かに、「ジョーカー2」とか、足元にも及ばない。

最近のワーナーは、なに無駄に金かけてんだろう?

能力の身の程を知って、

リソースの投入を判断出来んと、プロデューサーは務まらんな。

説明不要の圧巻に圧倒された後、

次いでに、その経済と歴史も復習。

何故こんな豪華な製作が可能だったのか?

ビジネスモデルの秘密を学習。

伝統的ブロードウェイや「浅草キッド」に至るヴォードヴィルとは流派が異なる。

劇団四季の演目の代名詞の、ロンドン発メガミュージカルの系譜の意味も知る。

アンドリュー・ロイド・ウェバーの元、何人も総指揮に名を連ねている。

離婚からキャスティングのやり直しなど、身から出た錆とはいえ、

幾多のトラブルに見舞われても、

妥協や見切り発車はしなかった。逆「白雪姫」である。

最後は、

ワーナーから権利も買い取り、私財を投じて完成。

才能も情熱も常人とは総量が違う。

現在、ディズニーのミュージカルに、そんな覚悟は無い。

しかもCGでの修正だし。

同じ金額で観るのは申し訳ない気持ちになってしまう。

美術や衣装を大スクリーンで観るだけでも、元は取れます。

とはいえ、とにかく音楽。

作り手は役者本人が歌うことにもこだわったという、オール本物志向。

折角の機会なので、

良き音響でないと。お手軽に鑑賞しては勿体ない。

(映画館での鑑賞と、配信やDVDましてやTV放映を、

この種の映画で、同列に感想書き込む人は存在するけれど)

舞台美術や音楽をハイクオリティに鑑賞するのは、

映画館に足を運んだ人の特権なので、

チャンスに恵まれて良かったな。

舞台のファンは、

英語版でロイド・ウェバーの直々を味わうことに、価値を見い出せると想像します。

音楽は今更、言う事無いです。

紆余曲折経て、そのお眼鏡に叶うキャスティングが成された。

単に曲が総て、大作曲家の手によるものというだけでなく、

プロデューサとしても偉大で、

実は更に起業家としても素晴らしいとは。

トッド・フィリップスも福田雄一も商業作品なのに、何で、

ミュージカルの専門家を登用しなかったのだろう?

そりゃ、自殺行為ですよ。

既に存在するもののハードルが高すぎる。

本作、舞台の再現性を重視し、

映画的な趣向は、前後に付け足しの後日譚のみ。

自腹でもと創り上げた舞台は、隙無く最高水準を目指したと知れます。

情報量多くて、大変ですけど。

19世紀末のパリは、

貴族からブルジョワジーへ文化の担い手が移り、

料理同様に、歌劇も大衆化、商業化が進む。

そんな時代の都市伝説を背景に、ド定番ロマンスが繰り広げられる。

ニュートンにおける「プリンキピア」のような、世界を決定づける集大成。

ストーリーは、

ミュージカルですから、難しいことは演りません。

「ガラスの仮面」みたいで客層も被るだろうとの意見ありました。

同意同感です。

少女漫画の定番も、もっと伝統的な物語に遡ります。

「エースをねらえ!」で宗方仁が蜘蛛の巣の浴衣着ちゃいます。

「喧嘩をやめて」的な揺れる乙女心に自己投影したいものです。

そもそも歌う必然性なんて端から有りません。どんな劇でも。

客を魅了するだけの力があるかどうか、それが総て。

力が有るなら、小細工は不要だし、

そうじゃないのは、ストーリーの面白さなどで引っ張る。

公開当時の批評家含め、無粋なこと言う人多過ぎ。どーでもいい。

物語が複雑なのは、むしろ邪魔。

観客の立場では、

作り手の自己満足は、情報処理コストは増えるのに、感動の量は増えない。

神話のように、既知なお話でフォーマットどおりベタでいい。ベタな方がいい。

アニメ原作の2.5次元も基本そうで、わざわざ一見さんに気を使う必要はない。

逆に、

既知で定型に従う構造だからこそ、ユニバーサルサービスに向いている。

ロイド・ウェバーは自身のコンテンツをそれぞれ全世界にフランチャイズ展開した。

世界規模で統一パッケージとローカライズ。日本では劇団四季。

マクドナルドで言えば、

ロイド・ウェバーがレイ・クロック、

浅利慶太が藤田田。

これが、

イギリス発80’メガミュージカルのビジネスモデル。

浅利慶太の経営はかつて、「カンブリア宮殿」で取り上げられた。

日本の劇場は、通常1~2カ月単位で使用されている。しかし、「キャッツ」で使用するような大規模な舞台は、初期費用も巨額で1~2カ月の公演では回収できない。そこで、都心の遊休地に専門シアターを特設。こうして、ロングランをベースにした経費算出が可能になったのだ。また、テレビCMを使った大規模な宣伝を展開。さらに、当時チケット販売に主軸を移そうとしていたチケットぴあと組み、強力な販売網を持ったことも、演劇界のシステムを変える画期的なことだった。「キャッツ」は、日本に新たなミュージカル市場を作り出したのだ。26年間で、東京、名古屋、福岡、札幌など全国8都市で公演、総入場者数は、750万人以上と日本演劇史上最多記録を更新している。

ディズニーも然り、

大規模ミュージカルは、劇団四季でロングランする作品が映画化される。

映画一本足ではなく、全世界に既に固定客が居る。

そうでなければ、

ミュージカルの巨匠にして革命児とはいえ、こんな大勝負は出来てないだろうな。

20年後にその恩恵に浴せて良かった。

これがメガミュージカルだと、この本↓に教わる。

地域性に依存せず、多くの説明が不要な普遍の物語で、

セリフより歌の力に寄り、言語の障壁を減らす。

ユダヤ教からキリスト教になるかの如きグローバル展開を可能とした。

フランチャイズ化されたメガ・ミュージカルは、全世界に同じ舞台を提供するために、演出だけではなく、共通ロゴを使用するなどのマーケティング戦略でも国際的な標準型を作り上げた。世界のどの都市にいても、黒い背景に金色に光る二つの目という図像を見ればすぐに《キャッツ》だと分かるし、リトグラフ風の少女の顔を見れば《レ・ミゼラブル》だと分かる。

ロイドウェバーやマッキントッシュはこうした戦略によって、ミュージカル作品をローカルな都市娯楽文化から世界中で受容できる商品として作り上げたのである。これらのミュージカルはブロードウェイ出身ではない作者によって主導され、新作ははじめからグローバルな市場を前提としていた。

「スター・ウォーズ」の特撮技術で映画が変わったように、

音響機器の進化によって、舞台も変わった。

メガ・ミュージカルの背景には広い客層に応えるだけの技術的条件が揃っていたことも見逃せない。スペクタクルに寄与する視覚的なテクノロジーだけではない。音響的なテクノロジーの発達の成果もあった。《ジーザス・クライスト・スーパースター》初演時に舞台上に見えていたマイクのケーブルは必要なくなった。一九六〇年代に発明されたラジオ・マイクロフォンはその後改良が加えられ、一九八〇年代には小型化・ワイヤレス化により演者一人一人が鬘や衣装に装着しても目立たないものになっていた。現在一般的にミュージカル演者が使用しているタイプのものである。

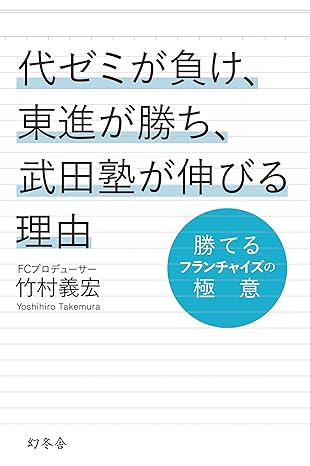

更に、フランチャイズ戦略について、

日本での興亡をフランチャイズのプロデューサに教わる↓。

著者は学習塾のみならず、「中古車ガリバー」や「牛角」にも関わる。

成功体験に共通しているのは、

一律の徹底した数値管理、今でいうDX化、”個客”化への対応。

体質が古く、固定概念でサービスが進化してない業界にチャンスあり。

ブロードウェイを中心としたミュージカルもそうだったのだと分かる。

学習塾業界に絞れば、

「代ゼミ」→「東進」→「武田塾」とモデルの変遷が興味深い。

少子化始まる「代ゼミ」→「東進」

名物講師が居て教室で授業をするサービスから、個別の配信がメインに。

舞台からNetFlixくらいの変わり様。受験のノウハウに情報格差はもう無い。

少子化も相まって、個客化対応が重要。

ティーチングからコーチングへ、

サービスの質も変化していったと想像する。

一部の名門を除いて多浪してまで目指すほど学歴社会じゃないし、

客単価が低くても、浪人生より現役生を獲得した方が勝者となった。

更に教えない「武田塾」へ。

教材を商品としない。もはや受験生のコンサルである。

クリアすべき参考書の道筋を示し、

必要な基礎学力の獲得と、目標とする大学の学科の試験に勝つ為の道筋を示す。

同じ業界に見えて商品・サービスが実はまるで違う。

コンサルのマニュアル化も相当細かく整備されているだろうから、

スタッフに技量はさほど要求されないのだろう。

フランチャイズに向いたビジネスに仕上げている。

因みに、

「令和の虎」でもおなじみの林社長と関係が深く、

「武田塾」のノウハウは本書では明かそうとはしない。

とはいえ、

流動食しか消化できないかの如くなアマゾンレビューはいただけない。

素材からエキスは自分で抽出しろよ、工業用ロボットじゃないんだから。

それはさておき、

竹村氏のキャリア「ベンチャー・リンク」の変遷も興味深い。

コンサルなのでビジネスの本体ではない。

「ガリバー」も「牛角」もIPOすれば離れていく、

株主でなければ、コンサル自体にそれほど旨味はなく、

自前でフランチャイズ行って失敗する。実務とコンサルは別物ですね。

ベンチャーキャピタル的モデルでなければ大きく収益は増えない。

結局、村上ファンドが買い取ることになる。

学習塾という業界で、故岩井社長とも関係があり、

「令和の虎」でも関わることになったと想像するが、

投資家的な発想のホリエモンに、桑田社長が噛みついてる↓のが面白い。

堀江氏の言う”夢のある”とは出資者に旨味があるという意味で、

マイクロファイナンスのマネごとをチマチマやってもつまらない。

カネを出す側の理屈。

一理あるけど、

そんなビジネスばかりじゃバリエーションに乏しいし、

応援する理由も営利だけとは限らない。

だから通販は、モトの「令和の虎」と相性が良くて、吠える資格充分。

専門的知見を投じて商品化を手助け、

良い商品をyoutubeの知名度を利用して通販で売る。

これなら、

出し手に良いイメージの人だけ残るし、チンケな金貸しから脱却している。

逆に、「マネーの虎」形式だと、出資側が小物に見えてしまう。

投資適格か判断の場であって、

ありふれた薄っぺらいお説教を聴く場ではない。

冷静さを失っているのは、むしろ出し手の方で、

笑いながら怒る人は不気味、あまり信用しない方がいいのは初級編。

まあ本当は、主体がフランチャイズの人だったら、

全国展開は最初から考えたいところだろうけれど、

かといって、

一攫千金の志願者ばかりでは、質が落ちてしまう。

ま、そんなことはどうでもいいんですけど。

20年前、アンドリュー・ロイド・ウェバーは圧倒的だったんだなと。

作品の質だけでなく、

世界規模で業界のビジネスモデルすら変えてしまった。

革命児による古い慣習の打破には、新技術の導入と水平で統一的な数値管理。

今ならやはり、

「鰻の成瀬」を思い浮かべる。300店舗までは順調に行きそう↓。

残念ながら、山本社長は上場はしてないが、

かつて坂本彰さんが「かつや」で10倍株を掴んだように、

フランチャイズには夢がある。古くて固定客が居る業界から探そう。

映画で有名な曲をいくつも聴いていたときは、

英語だけどもオペラの格調も味わい、さすがの大作曲家と堪能していた。

改めて聴くと、ちゃんとポピュラーミュージックしてる。人気あって当然だね。

劇のテーマに合わせた統一感と、個々の美しさを両立。

しかも、オペラをイメージさせるにも関わらず、大衆性も獲得してんだよな。

フランク・シナトラとビリー・ジョエルを並べる無神経とは月とスッポン。

せめて、ミュージカルゆかりのバート・バカラック↓に絞るとか。

やっぱミュージカルナンバーに縛るべきだったかな。

レディ・ガガの歌うコール・ポーター↓とか聴いてみたかった。

ミュージカルは歌と踊り、それ自体で魅了するものでないと。

2025.05.08 0:00現在

ここを耐えられたら、バイデン政権末期まで回復するだろう。

逆に、二番底も無くは無いけれど、

5月中に売るべきタイミングはまだ有ると思う。

日本時間で石破総裁誕生の底を超えてくれると期待はしている。

まだ、売り玉建てるの優先で、買い玉手仕舞いきれていない。